内水氾濫常襲地における被害予測

埼玉県西部に位置する葛川流域(荒川水系)は水害常襲地である.流域内の大規模な宅地開発による土地利用の変化などが水害発生の要因の一つとして考えられる.本作品は、宅地開発後に発生した水害実績とアメダスデータ(積算雨量)の関係から今後発生するであろう被害をシミュレーションする.

内水氾濫と外水氾濫の違い

内水氾濫

外水氾濫

雨水の排水が追いつかず下水道・用水路・マンホール・小川などから水が溢れ出す現象

発災しやすい場所

- 周辺と比べて標高が低い場所

- 下水道の排水能力が低い場所

- 下水道や水路が大きな川に流れ込む箇所の周辺

大雨が降った際に河川の水位が上がりそのまま平野側の市街地などに溢れ出る現象

発災しやすい場所

- 水の勢いが強まる場所

- 水位が高くなりやすい場所(河川の屈曲部、合流地点など)

目的

埼玉県西部に位置する葛川(荒川水系)の下流域は数年に一度の頻度で内水氾濫が発生する水害常襲地である.この地域は高麗川・越辺川の三川合流部であるため、バックウォーター現象によって内水氾濫が頻発しやすい.また、流域内の大規模な宅地開発による土地利用の変化などが要因の一つとして考えられる.本作品は、過去の水害記録と最寄りのアメダス地点(鳩山)の積算雨量から、今後の予想される浸水被害をシミュレーションする.

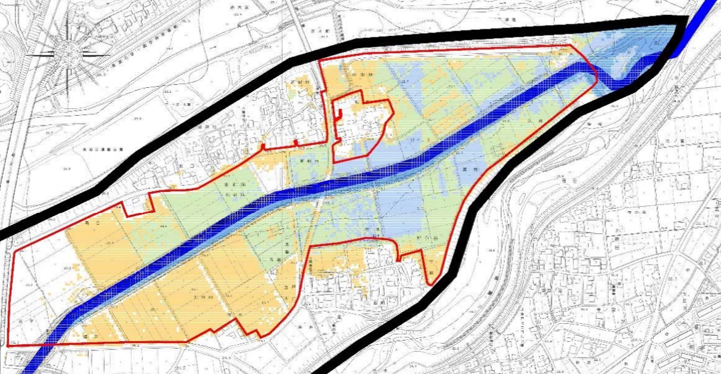

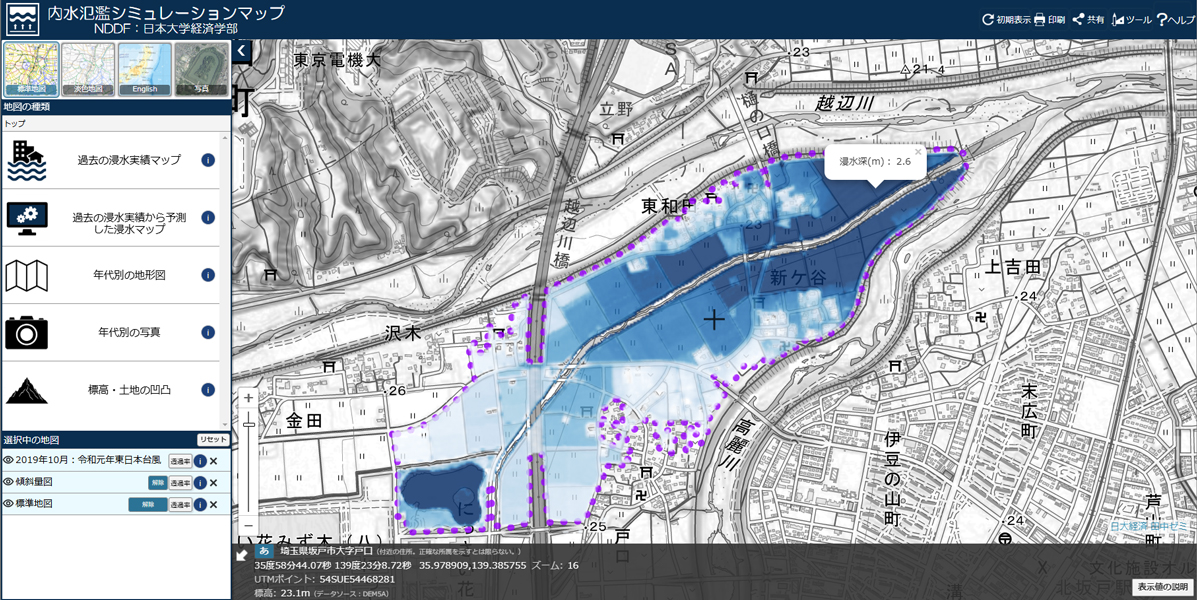

過去の浸水実績図

東日本台風による浸水実績図(2019年)

積算雨量:324.0 mm,浸水量:90.3万 ㎥,浸水範囲:70.1 ha

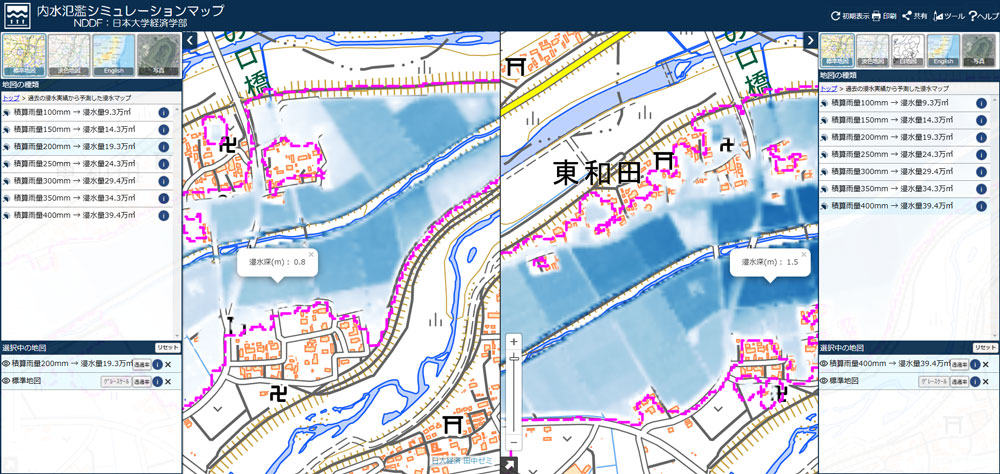

シミュレーションした浸水予測図

積算雨量300mmの場合における浸水予測図

積算雨量:300.0 mm,浸水量:29.4万 ㎥,浸水範囲:32.0 ha

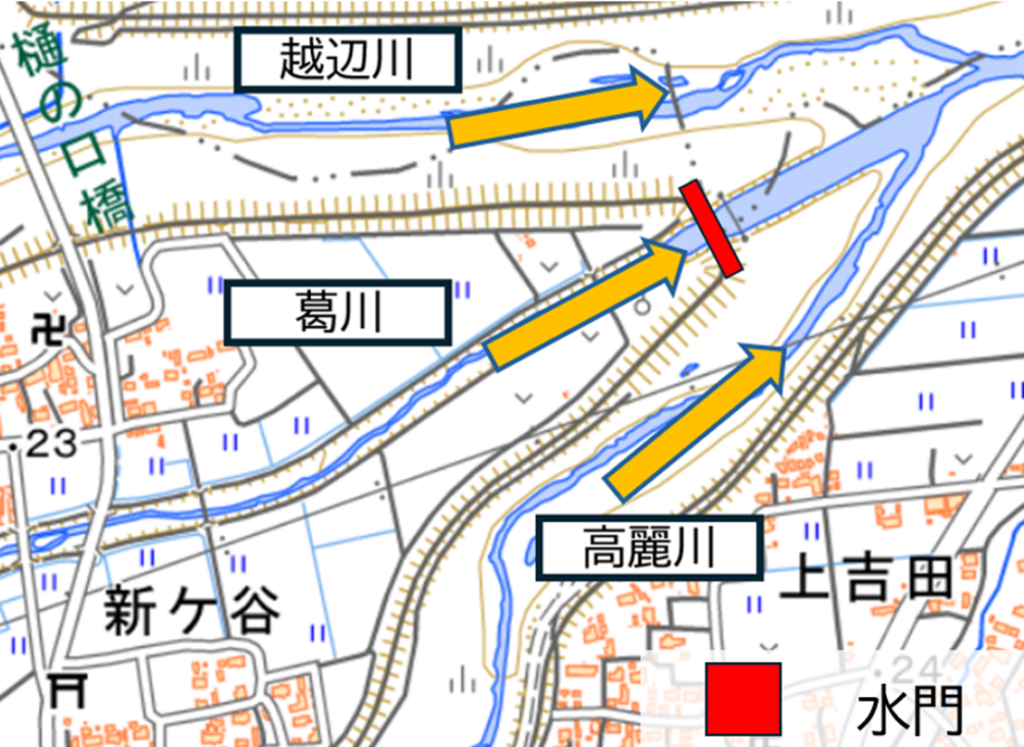

対象地域

埼玉県坂戸市葛川流域における下流域は内水氾濫が発生しやすい水害常襲地である.葛川下流域は越辺川・高麗川の三川合流部に位置するため、バックウォーター現象による内水氾濫が頻発しやすい場所でもある.洪水発生時には、合流する2つの川からの逆流を防ぐために水門を閉鎖するが、排水施設がないため

閉鎖された水門付近から氾濫が始まる.

葛川下流域

平常時の葛川水門

水門閉鎖による内水氾濫発生の様子

※国土交通省ライブカメラ

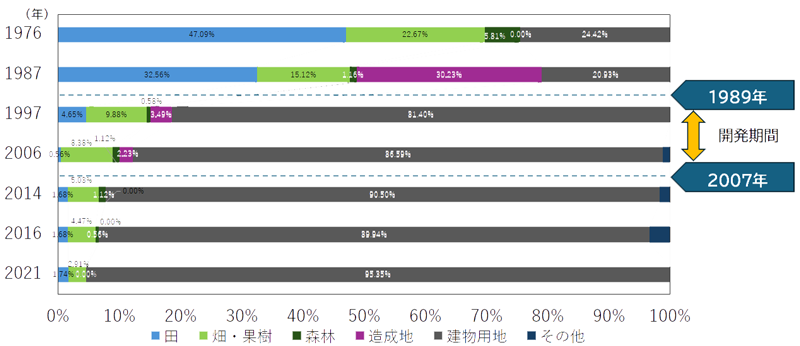

流域内の大規模宅地開発

葛川流域にあるにっさい花みず木地区は、1985年に総面積119.3haの区画整理事業地域として開発が決定した.2007年には大規模な宅地開発が終了した.国土数値情報によると、開発前の1976年では、田(47.1%)・畑(22.7%)・森林(5.9%)・建物用地(24.4%)となっていたが、2021年時点では田(1.7%)・畑(2.9%)・森林(0.0%)・建物用地(95.4%)に土地利用が大きく変化した.特に田畑および森林が大幅に宅地に変化したことがわかる.

宅地開発前(1984年)のにっさい花みず木地区の空中写真

宅地開発後(2007年)のにっさい花みず木地区の空中写真

にっさい花みず木地区における土地利用の変化

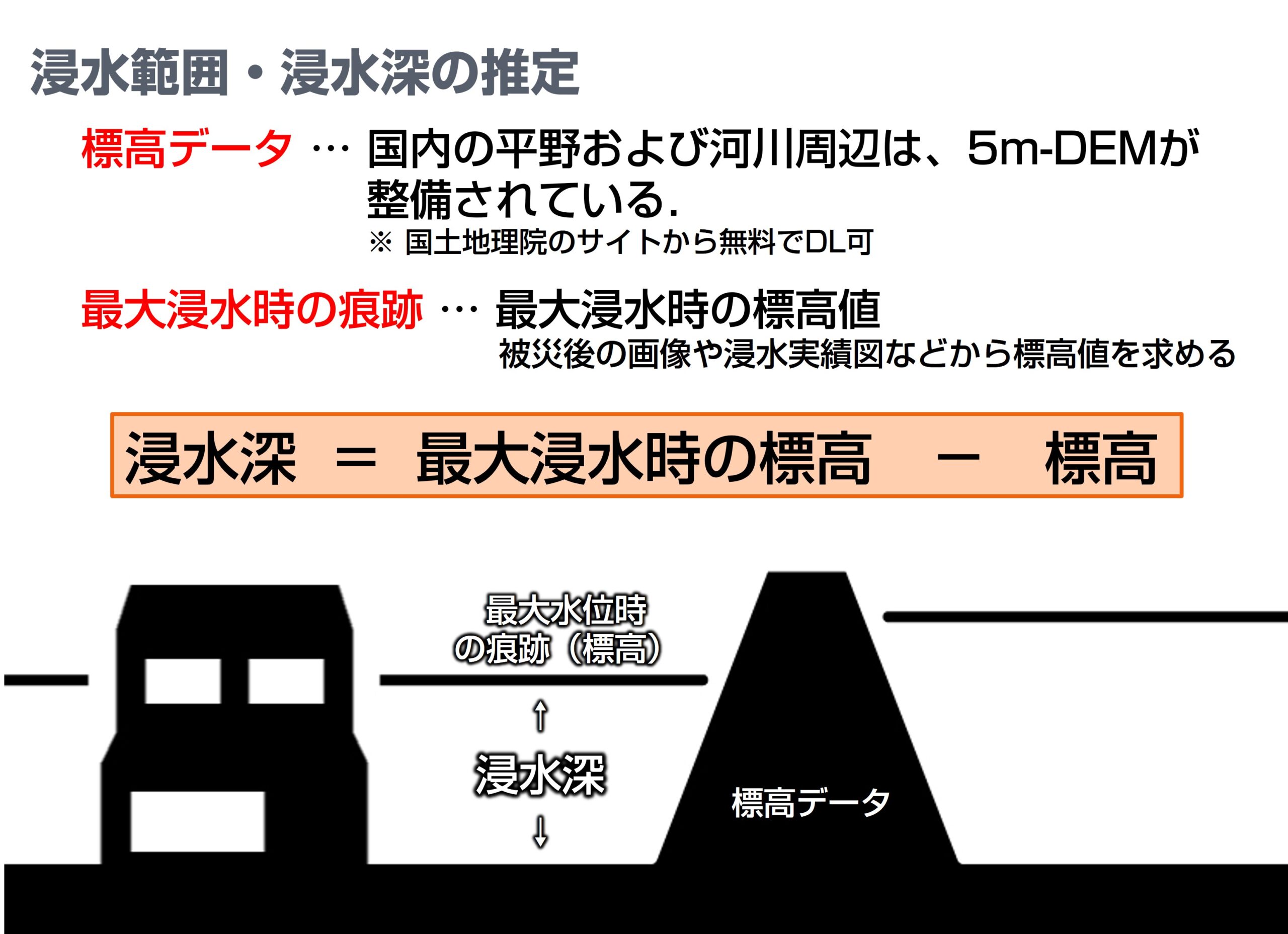

浸水範囲・浸水深の再現手法

浸水被害後の画像データやシミュレーションデータ等の被害跡の境界点の標高を複数求め、その平均値を浸水時の最大水位として実際の標高との差分から浸水深を計算する.

浸水範囲・浸水深の再現手法

最大水位がわかる浸水被害後の様子

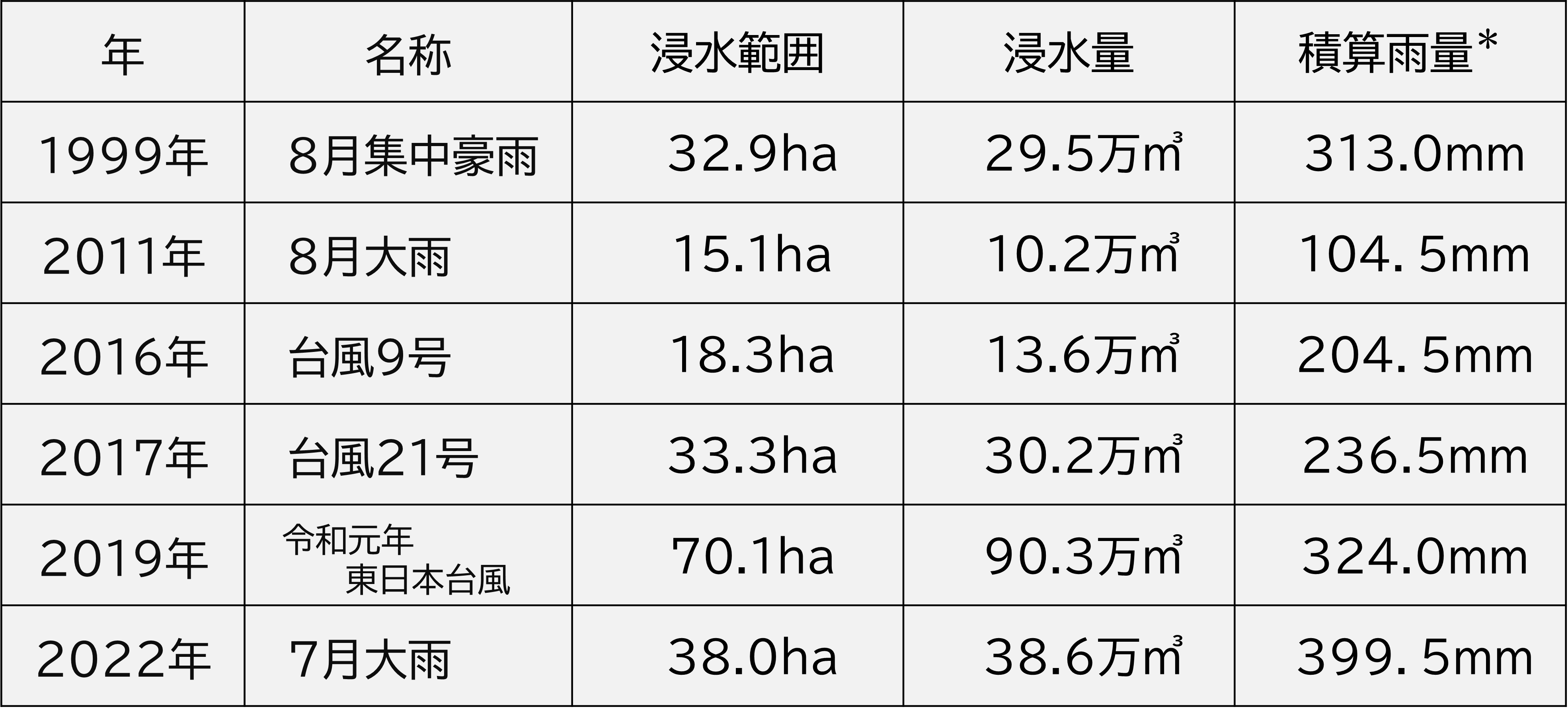

過去の水害記録

直近30年にわたる水害記録は、葛川管理管轄である埼玉県飯能県土整備事務所がまとめている.右図に描かれている赤ライン(浸水範囲)の標高を複数求め、その平均値を浸水時の最大水位とした.

浸水被害が発生した記録(埼玉県飯能県土整備事務所)

浸水範囲は赤ラインで記録されている

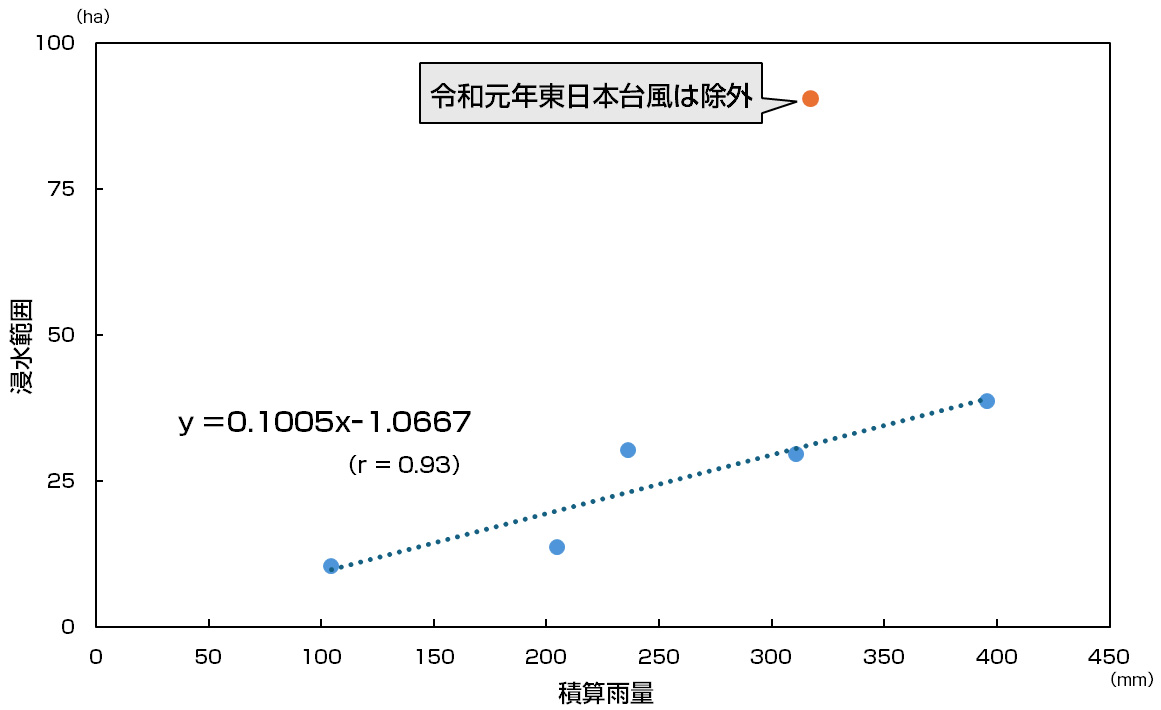

水害記録から算出した浸水範囲・浸水量と積算雨量の関係

積算雨量は最寄りのアメダス(埼玉県鳩山)地点の日別の降水量を用いている.過去の水害記録と積算雨量は非常に強い相関があることがわかった.今回求めた葛川下流域のみで利用できる相関式から対象地域内で今後発生するであろう被害をシミュレーションすることができる.ただし、令和元年東日本台風は越辺川・高麗川上流域での大雨により、水門閉鎖が過去の水害より長時間にわたったため、今回の解析からは除外した.

水害記録から算出した浸水範囲・浸水量

浸水範囲と積算雨量の関係

対象:葛川(荒川水系)下流域

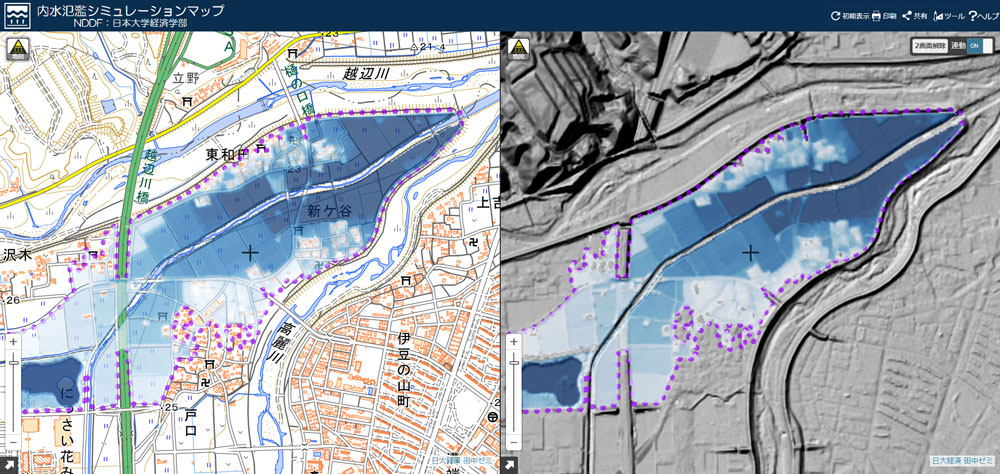

内水氾濫シミュレーションマップ

クリックした場所の

↓ 浸水深が表示

内水氾濫シミュレーションマップ

左図:積算雨量200mmの場合 右図:積算雨量400mmの場合

左図:(背景)2.5万分1地形図 右図:(背景)陰影図

過去の浸水実績マップやシミュレーションした浸水マップは地理院地図で閲覧できる.また、浸水範囲内の任意の地点をクリックすると、その場所の浸水深を表示できるようになっている.

アーバンデータチャレンジ2024

作品の説明資料(youtube)